商品紹介にプロモーションが含まれています

こんにちは、ヤツです。これまで「日本の商道徳」について、だいぶ掘り下げてきました。

… ただ最近は「この考え方って、もう少しうまく活かせないかな~」と、正直もどかしさを感じ始めているところです。

とりあえずは、現状を把握するために、今回その背景を整理しておきたいと思います。

この記事の目次

「日本の商道徳」の現状

タイトルは少し堅くなりましたが、「現状:今どのように使われているのか?」という点を探ります。

それでは「日本の商道徳」の現在地から見ていきましょう。

現状:今どのように使われているのか?

「商人の教え」として広くとらえると、「現在の〇〇〇は江戸時代の△△△だ」といった比較が見られます。

こうした使われ方には、文脈的に大きく二つの流れがあるようです。

- 現在の「マーケティング・コミュニケーション」の〇〇〇と通底するという視点

- 日本型「CSR(社会的責任)」の原点とする視点

興味深いのは、両者とも元は欧米で生まれた概念であるという点です。

にもかかわらず、その本質的な部分は、私たちが持つ江戸時代からの「商人の教え」と深く通じ合っている。そのような形での「再評価」が、各所で指摘されてきました。

次の章から、この両者をもう少し詳しく見ていきます。

商人の教え ① ~現在のマーケティング・コミュニケーションと通底~

汐留に「アドミュージアム東京」という施設があるのをご存知でしょうか。こちらの常設展示「ニッポン広告史」では、江戸時代~現代までの日本の広告史が一望できるのです。

… 私が特におすすめしたいのは、もちろん「江戸時代」のコーナーですね。

(港区東新橋)

当時の商人たちが、いかにして「買い手」の心をつかみ、情報を届けようとしていたか。その創意工夫(知恵や才覚)の数々は、現代の「マーケティング・コミュニケーション」の手法と通底しているものも多く見られます。

有難いことに、この常設展示「ニッポン広告史」については、公式YouTubeチャンネルで学芸員さん(実際に広告クリエイティブ現場にいた方)による解説付きで公開されています。

この解説シリーズは江戸編のみで、なんと【7本】あります。それぞれ簡単な概要とリンクをまとめましたので、ご興味のある箇所からぜひぜひ覗いてみてください。

◆ アドミュージアム東京 常設展示「ニッポン広告史」

【江戸編1:広告発展のルーツと背景】

現代広告のルーツはすべて江戸時代に存在する。平和な時代に町人の経済力が向上した「大衆化」と、田沼意次の重商主義による「競争」が広告発展の大きな要因となった。店頭の看板やのれん、アサリ売りなどの音声広告に加え、歌舞伎、浮世絵、草双紙といった娯楽を利用したタイアップ/メディアミックスが展開された。

(動画リンク)

【江戸編2:三井越後屋(三越)の天才マーケティング】

三井越後屋は、従来の訪問販売や掛売(つけ払い)という商習慣を打ち破り、「現金安売り」(薄利多売)「引札(ひきふだ)」を大量配布した。また、屋号入りの傘を貸し出し、客を「歩く広告塔」とする番傘(ばんがさ)サービスを行った。創業者の高利は、後の三井財閥の基礎を築いた「天才マーケター」としてドラッカーの著書でも紹介されている。

(動画リンク)

【江戸編3:錦絵(浮世絵)の広告メディア化】

庶民のポップアートとして普及した多色刷りの木版画錦絵(浮世絵)は、人気の高さから広告媒体として活用された。三井越後屋などの大手呉服店は、錦絵に自社の新柄を着せた美人を描きプロモーションに使用した。多色刷りを可能にしたのは、色のズレを防ぐための印である「見当(けんとう)」の発明であり、版元(出版プロデューサー)が企画・流通を担った。

(動画リンク)

【江戸編4:歌舞伎とプロダクトプレイスメント】

流行の発信源であった最高の娯楽歌舞伎は、現代のプロダクトプレイスメントや企業タイアップの原型となった。二代目市川團十郎の演目『助六由縁江戸桜』では、実在の酔い覚まし薬「袖の上」の名前が劇中で連呼された。また、團十郎が喘息完治の感謝を込めて創作した『外郎売(ういろううり)』は、役者自らが薬を紹介するスーパースターによるタレント広告として絶大な効果を発揮した。

(動画リンク)

※プロダクトプレイスメントとは、ドラマや映画などの作中に商品そのものを露出させる手法。

【江戸編5:歌舞伎役者による「生コマーシャル」】

歌舞伎役者は当時の強力なインフルエンサーであり、現代のタレント広告のルーツとなった。錦絵には、人気役者である市川團十郎らが舞台の幕間に客席に向かって歯磨き粉の宣伝口上(生コマーシャル)を述べている様子が描かれている。彼らは商品の効能を説明し、「使って良かったら皆に広めてね」と、現代のSNSマーケティングにおける拡散を促していた。

(動画リンク)

【江戸編6 前編:我が国初の集客イベント「吉原の桜」】

流行の発信源だった吉原は、莫大な費用を投じて季節ごとの集客イベントを仕掛けた。特に「吉原の桜」では、毎年専門の植木屋が約1000本の桜の生木を中之町に運び込み、ライトアップして演出した。イベント後に全て撤収する徹底ぶりで、これは「我が国初の集客イベント」の始まりとも言われている。

(動画リンク)

【江戸編6 後編:ベストセラーを生んだ総合マーケティング戦略】

吉原は独自の総合マーケティング戦略で繁盛した。遊女の人気ランキングや費用を記したガイドブック「吉原細見(よしわらさいけん)」を毎年発行し、ベストセラーとした。また、や落語など、町人の娯楽と積極的にタイアップするメディアミックス戦略を展開し、吉原の存在を文化として浸透させた。

(動画リンク)

江戸を代表する商人と言えば、【江戸編2】の三井越後屋です。そうです、現在の日本橋三越本店さんとなります。

浮世草子(娯楽性の高い読み物)の名作を多く残した井原西鶴(いはらさいかく)に「大商人の手本」とまで讃えられました。

(墨田区横網)

【江戸編3】や【江戸編6 前編・後編】の辺りは、ちょうど放送中の2025年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」の中心的な舞台ですね。

ドラマの主役・蔦屋重三郎(蔦重)は、江戸を代表する版元であり、まさに「知恵や才覚」にあふれた商人でした。

その卓越したプロデュース能力で、浮世絵師で知られる歌麿(うたまろ)や写楽(しゃらく)、絵師や作家もこなしたマルチクリエイター山東京伝(さんとうきょうでん)などを次々と世に送り出しています。

… 正直、版元(今でいう出版プロデューサー)を大河ドラマ化とは少々驚きでしたが、それだけ江戸時代でも突出した「知恵や才覚」だった言えるはずですね。

(【江戸編6 後編】の最後で次回予告「黄表紙」とありますが、残念ながらまだ公開されていません。こちらも蔦重の守備範囲ど真ん中なので楽しみにしています)

(港区東新橋)

ご覧いただいた「アドミュージアム東京」さんは、日本を代表する広告ミュージアムです。『現在のマーケティング・コミュニケーションと通底』についても、学術と実務がバランスよく網羅されて学べる貴重な場となっています。

更に詳しく知りたい方は、公式の『江戸の広告作法 えどばたいじんぐ』も刊行されていますよ。江戸時代のアドバタイジング(広告)なので、書名に「えどばたいじんぐ」という秀逸なネーミングが付いています。笑

※注意:こちらはAmazonや一般の書店での取り扱いがありません。公式オンラインショップ(リンク)か汐留のミュージアム内のショップでお求めください。常設展「ニッポン広告史」の図録(リンク)も史料価値が高くおススメです。

もちろん「アドミュージアム東京」さん以外でも、『現在のマーケティング・コミュニケーションと通底』は、各所で指摘されています。

最近の秀逸な視点としては、こちらの書籍もおススメです。

著者の川上徹也さんは、多くの著作を持つマーケティングの実務家(現役プレーヤー)です。こちらの書籍では、まさに現役の視点で、江戸のマーケティング戦略・イノベーション・ビジネスモデルとして12人の商人をピックアップしています。

私が流石だな~と思ったのは、そのピックアップの順番です。2021年6月の初版では、1番目はもちろん前述の「三井越後屋」なのですが、2番目にあの「蔦屋重三郎」を持ってきているのです。大河ドラマの制作発表前に、蔦重を高く評価していたんですね。

… さてさて、この話には続きがあります。こちらの本は後の2024年12月に、文庫化されました。

私が思わず笑ってしまったのは、文庫版では「蔦屋重三郎」が1番目に昇格していたことです。笑 大河ドラマ放送直前に加筆改題するなんて、「知恵や才覚」の商人らしくて実に良いなと思いました。

ここまでが、「商人の教え」として使われる一つ目の視点、『現在のマーケティング・コミュニケーションと通底』についてでした。

現代の私たちが「新しい手法」だと思っていることの多くが、すでにかつての商人たちによって実践されていたとは、ホント驚かされます。

商人の教え ② ~日本型「CSR(社会的責任)」の原点~

さて、もう一つの視点が「CSR」です。これは「Corporate Social Responsibility」の略で、日本語では一般的に「企業の社会的責任」と訳されていますね。

この「CSR」も前述の「マーケティング」と同様に、元々は欧米で生まれた概念です。日本で広く注目が集まったきっかけは、1990年代に相次いだ企業の不祥事でした。その後、2003年には経済同友会の白書で「CSR元年」と称され、社会的なニーズとして普及が進んできた経緯があります。

しかし、日本ではこの欧米型「CSR」概念が流入するずっと前から、経営哲学や精神的な拠り所として以下のような伝統的な「商人の教え」に求めていました。

- 近江商人などの「商家の家訓」

- 江戸時代の石田梅岩の思想

… もうお気づきかも知れませんが、ここでの「商人の教え」は、このブログで取り扱ってきた「日本の商道徳」と合致します。

後に近江商人や石田梅岩の思想は、「日本型CSRの原点」と改めて評価されるに至りました。

(東近江市宮荘町)

「てんびん棒」がトレードマークの近江商人は、伊勢商人と共に江戸時代を代表する商人として知られています。基本は行商で全国津々浦々に進出し、千両を稼ぎ財を成す様から「近江商人の千両棒」という諺も生まれるほどでした。

そんな近江商人の理念として、「三方よし(売手よし、買手よし、世間よし)」が広く知られていますね。しかしながら、この言葉が実は最近のものとは、あまり知られて無さそうです。

「三方よし」は、近江商人研究者・小倉栄一郎の1988年の大ヒット著書『近江商人の経営』で初めて使われた言葉となります。1991年滋賀県で開催された「世界AKINDOフォーラム」の開催で、さらに大きな注目を集めることとなりました。(「近江商人」ついての詳細は過去記事へ)

(亀岡市余部町)

石田梅岩(いしだばいがん)は、江戸時代中期に活躍した思想家です。現在では高校の倫理科目で扱われるようになりました。

京都の商家で奉公勤めをしていましたが、その傍ら「人の人たる道」を探求し続けます。様々な学者を訪ね歩いた末、ある隠遁(いんとん)の学者に出会い道が開けたのです。

悟りを開いた後には、約20年間務めた奉公を辞して、自らの思想を説く講席を開講しました。梅岩の講席の特徴は「聴講無料, 出入り自由, 女性もどうぞ」と、男女も問わずあらゆる一般民衆(町人)に呼びかけた点です。

神道, 仏教, そして儒教(思想の中心)などを取り入れ独自に体系化された講席では、前述の「人の人たる道」を中心に、日常生活の道徳的規範も説きました。

… 石田梅岩の思想で特筆すべきは、日本の「商人道(商業倫理)」を確立した点にあります。それまでは、商人は不当に儲ける賤しい存在だったものを、「武士の俸禄(ほうろく:お給料)」と同じく正当なものだと、ハッキリと肯定しました。

当時の社会階層の最上位は、もちろん「武士」です。にもかかわらず、「武士の俸禄」と「商人の儲け」は何ら違いは無いと断言したのです。

石田梅岩が確立した「商人道」は、著書『都鄙問答(とひもんどう)』の下記の一節に集約されています。

◆ 石田梅岩の名言「先も立ち、我も立つ」

「世の中の様子を見れば、見かけは商人のようで実は盗人がいます。本当の商人は相手方もたちゆき、自分もたちゆくことを考える。ごまかす商人は人をだましてその場だけをすませます。これを同じようにひとまとめにして言うことはできません。」

出典:「都鄙問答」中公文庫(巻の二 或学者、商人の学問をそしるの段 / 2-4-21より)

石田梅岩の思想は儒学がベースになっていますが、この「先も立ち、我も立つ」という考え方には、先ほど触れた近江商人の「三方よし」の精神と、まさしく通底するものが垣間見えますね。(石田梅岩についての詳細は過去記事へ)

このように、1990年後半から2000年代の前半にかけて欧米の「CSR」概念が(数々の企業不祥事を背景に)注目された際、江戸時代から続く近江商人や石田梅岩の思想的な土台として接続されました。

そして、2003年に経済同友会の白書で「CSR元年」が宣言されたことで、これら伝統的な「商人の教え」こそが「日本型CSRの原点」である、という再評価の流れが確立します。

この流れをさらに後押ししたのが、2008年の世界的恐慌・リーマンショックだったと記憶しています。その辺りから、明治時代の渋沢栄一にも注目が集まり始めました。(経営者の間でこの本が支持された事も一因のようです。)

渋沢栄一の思想として、『論語と算盤(ろんごとそろばん)』という著書が広く知られています。

その生涯において、第一国立銀行(現・みずほ銀行)をはじめとする約480社の企業設立と、約600もの教育・社会公共事業に関わりました。この事から、「日本資本主義の父」と称されています。

渋沢栄一を語らずして、もはや現代日本の経済や社会の基盤は語れないという存在ですね。

… とはいえ、それまでは明治時代の歴史上の人物ぐらいの知名度だったかな~と思います。(『論語と算盤』についての詳細は過去記事へ)

画像出典:財務省

その知名度が飛躍的に高まったキッカケは、2019年に新一万円札の肖像として、渋沢栄一が選定された事にあります。

これを機に、2021年にはNHKで大河ドラマ『青天を衝け』が放送され、2024年7月の新紙幣発行をむかえる頃には、その知名度はまさに国民的なものとして確固たるものになりました。(『青天を衝け』についての詳細は過去記事へ)

渋沢栄一の思想として特筆すべきは、「道徳と経済活動を切り離すことなく両立 / 調和」を説いた点です。

(深谷市下手計)

新一万円札発行のちょうど100年前(大正12年/1923年)には、渋沢栄一の最晩年の講演『道徳経済合一説(どうとくけいざいごういつせつ)』が発表されています。渋沢栄一の思想を知る上で欠かせない講演です。(詳細は過去記事へ)

- 渋沢栄一の『論語と算盤』&『道徳経済合一説』

2025年現在、渋沢栄一の『論語と算盤』『道徳経済合一説』の思想が、「日本型CSR(社会的責任)の原点」を語る上での中心的な存在と認識されるようになっています。

以上が、「商人の教え」として使われる二つ目の視点、『日本型「CSR(社会的責任)」の原点』についてでした。

かつては近江商人の「三方よし」や石田梅岩、そして最近では渋沢栄一の『論語と算盤』『道徳経済合一説』が、その系譜の象徴となっていると言えるでしょう。

(ちなみに2015年に国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されましたが、「CSR」の文脈と同じようにこれらの系譜が引用・再評価されています。)

今回の「ヤツの見解」まとめ

ここまで「日本の商道徳」活用の現状を、私なりの視点でまとめました。先ず「商人の教え」として広くとらえると、現状は下記の二つの潮流が見えてきます。

- 現在の「マーケティング・コミュニケーション」の〇〇〇と通底するという視点

- 日本型「CSR(社会的責任)」の原点とする視点

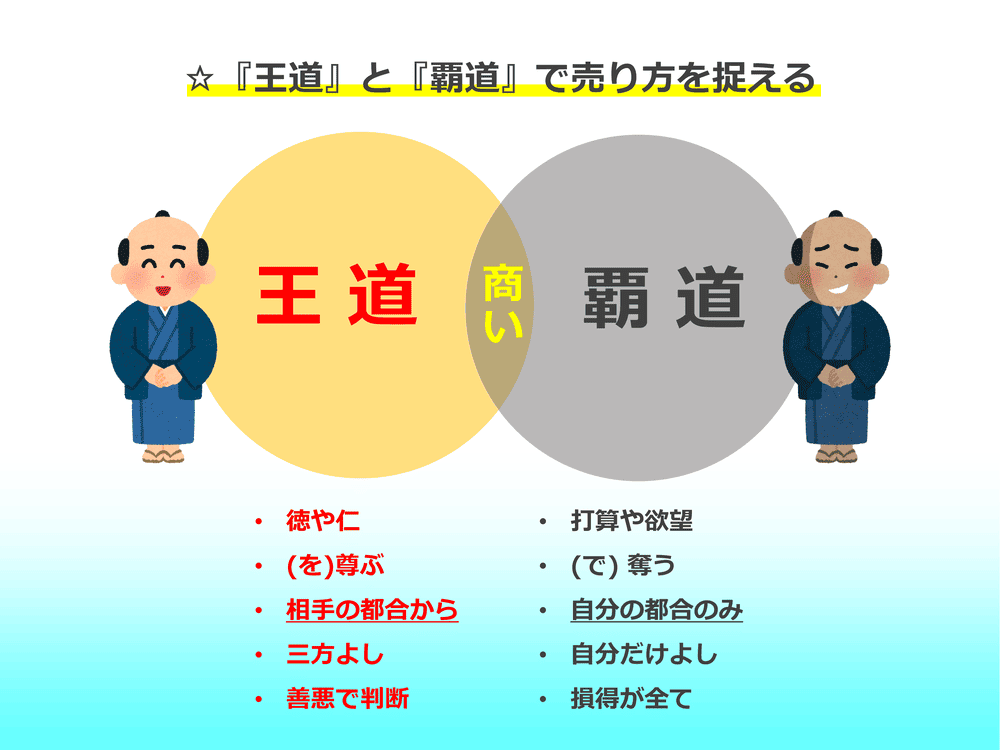

「日本の商道徳」については、後者となります。私が前者にも言及する必要があったのは、ビジネスや商いは、下図の「王道と覇道」の重なりだと考えるからですね。

※クリックで拡大

この「王道と覇道」モデルですが、私が「日本の商道徳」関係で見聞きした事を『王道』側に配置し、それらを反転させたのが『覇道』側に配置した図となります。(「王道と覇道」モデルについての詳細は過去記事へ)

興味深いのは、歴史的に欲望のまま好き放題する『覇道』が現れた後に、それを見かねた先人が『王道』を提唱するという点です。

… 最初から『王道』と『覇道』が並び立つわけではないのは、もしかしたら「人間の本質」そのものが、そもそも『覇道』側に根差しているから?かも知れません。

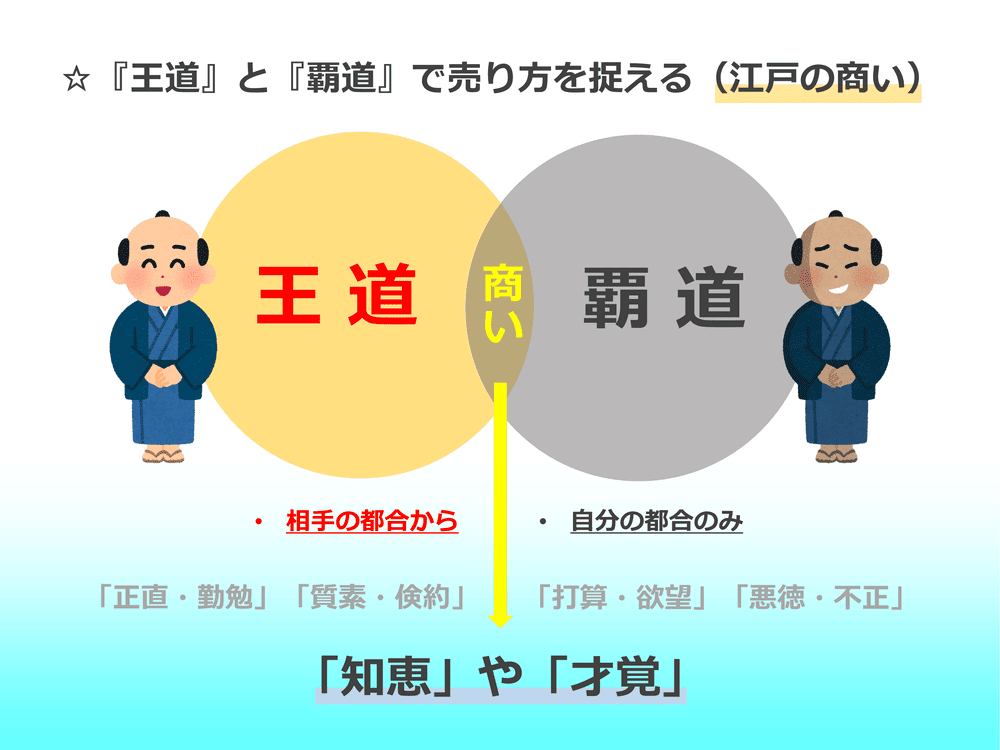

そして、この『王道』と『覇道』の二つの円が重なり合う部分こそが、現代で言う「ビジネス」、江戸時代の「商い」であると私は考えています。

※クリックで拡大

まさにこの重なり部分こそが、江戸商人たちや蔦屋重三郎が発揮した「知恵」や「才覚」の領域なのです。『王道』側の「正直・勤勉」も、『覇道』側の「打算・欲望」も、両方ひっくるめた人間らしい営みが「商い」の本質なのでしょう。

… だからこそ私は「商い」を整理する際、この「王道と覇道」モデルを用いて考えます。

というのも、世の中には『王道』側だけを理想の姿として取り上げ、『覇道』側を「悪」として完全に捨て去るべきだ、という論調もよく見られます。

しかし、私はその「どちらか一方だけが正しい」という考え方に、強い不自然さや現実的なズレを感じてしまうのです。

今回、「日本の商道徳」の現状を整理するにあたり、あえてこの二つの視点を並べて紹介しました。

- 現在の「マーケティング・コミュニケーション」の〇〇〇と通底するという視点

- 日本型「CSR(社会的責任)」の原点とする視点

広く「商人の教え」から「日本の商道徳」の現状を整理してきましたが、もう前者については「商人の教え」として、十分に語り尽くされた感がありました。

一方で後者については、その高潔さや理想の高さからなのか、やはり『覇道』側を排除してしまう点に問題が残るというのが、「日本の商道徳」の現在地なのだと思います。

… この辺りが「キレイゴト」と言われて活用が進まない点になっているのでしょう。

冒頭で述べた「もう少しうまく活かせないかな~」と感じたもどかしさの正体は、まさにこの「『王道』が『キレイゴト』で終わってしまうこと」への危惧だったのだと、今回整理してみてハッキリと分かりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(※『王道と覇道』モデルの基本的な考え方については、下記の過去記事もご参照ください。)