こんにちは、ヤツです。雑誌「商業界」や倉本長治関係について集中的に書いてきましたが、大体ひと段落ついた所です。気が付くと2020年の倒産(雑誌は「休刊」)から、この春でもう5年が経つのですね。

「商業界」の総括については、様々な方がそれぞれの立場でがされてきたと思います。今回ここで私が記すのは、あくまで部外者的な一ファンのメモ書きです。

この記事の目次

雑誌「商業界」の盛衰~末期について

「日本の商道徳」の系譜の点からも、昭和時代の「商業界」は大きな役割を担いました。以前の記事でもたびたび触れましたが、その盛衰について簡単に振り返ります。

「盛」…1948年(昭和23年)の創刊

昭和の偉人・倉本長治(くらもとちょうじ)は、日本の戦前・戦後の商店経営において指導者的役割を果たした人物です。

(出典:商業界)

敗戦後の日本では、ヤミ物資による不誠実なヤミ売買が横行していました。そんな荒廃しきった商いを目の当たりにした倉本長治は、強い危機感を持ち「商人である前に、よき人間であれ」という境地に達します。

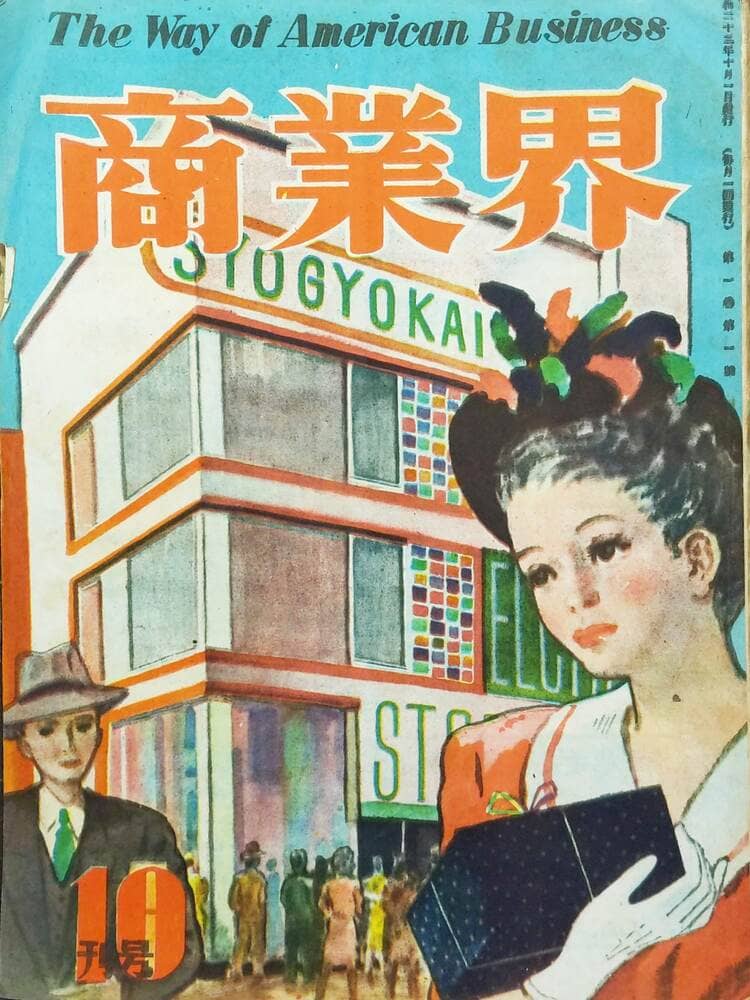

そんな状況を憂い、倉本長治を慕う友人たち(当時の倉本長治はGHQによる公職追放処分を受けていた)が雑誌社を立ち上げます。彼らによって1948年(昭和23年)10月に創刊されたのが、雑誌「商業界」です。

(筆者所有物)

幸いな事にGHQからは、政治と関係ない寄稿がかろうじて許されました。そのため、倉本長治も創刊号から、外部執筆として参画しています。

初代社長を務めた蜂谷経一による創刊のことばに「ヤミ物資のヤミ賣買に始まつた敗戦日本の商業界も、もうその本道に立ち戻らねばならない時が來た」と、そのスタンスが明記されました(後に倉本長治による文と判明)。

1949年12月号の特集「販売術の要点」では、後の商業界精神に昇華する「店は客のためにある」が初めて誌面に登場します 。GHQによる公職追放から解除された倉本長治は、1950年(昭和25年)11月に主幹と社長に就任。誌面で「新商人道の建設」を宣言します。

1951年(昭和26年)2月からは、箱根で「商業界ゼミナール」が開催され、全国から集う商人たちの研鑽の場となりました。

… 倉本長治と「商業界」の活動は、戦後の商人たちから絶大な支持を集めます。後に全国の同友からの善意と浄財によって、1966年(昭和41年)2月、東京タワー下に「商業界会館ビル」が竣工。このようにして「商人の殿堂」が完成したのです。

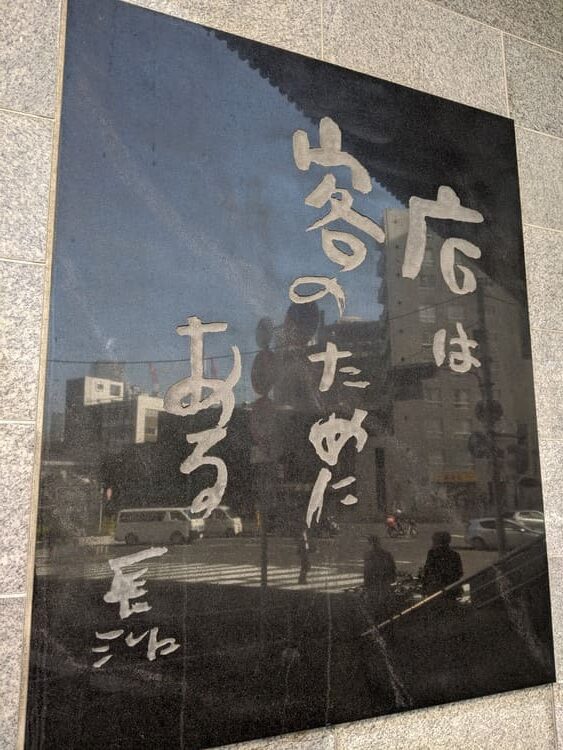

「商業界会館ビル」のエントランス部分には、倉本長治の親筆を刻んだ碑文が掲げられていました。この碑文に、倉本長治の商業哲学が凝縮されています。

(港区麻布台にあった「商業界会館ビル」より)

- 商業界精神

- 「店は客のためにある」

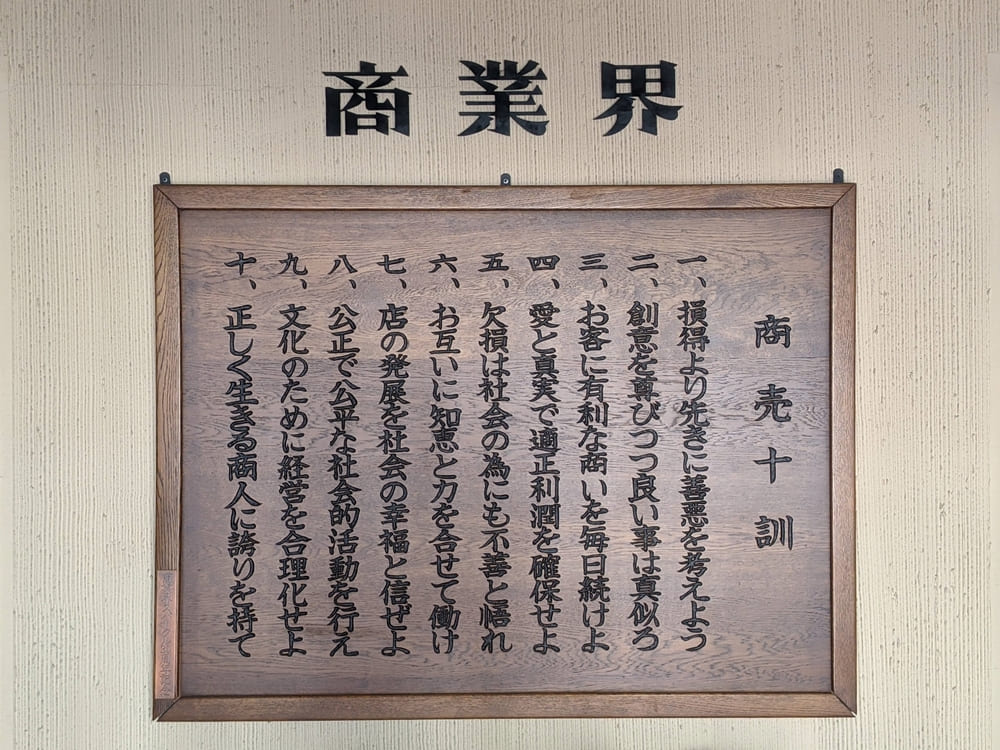

碑文「店は客のためにある」は、「商業界」において羅針盤のような役割を果たしました。また、具体的な行動規範として、以下の「商売十訓(しょうばいじゅっくん)」が定められていました。

(港区麻布台にあった「商業界会館ビル」より)

- 商売十訓

- 一、 損得より先きに善悪を考えよう

- 二、 創意を尊びつつ良い事は真似ろ

- 三、 お客に有利な商いを毎日続けよ

- 四、 愛と真実で適正利潤を確保せよ

- 五、 欠損は社会の為にも不善と悟れ

- 六、 お互いに知恵と力を合せて働け

- 七、 店の発展を社会の幸福と信ぜよ

- 八、 公正で公平な社会的活動を行え

- 九、 文化のために経営を合理化せよ

- 十、 正しく生きる商人に誇りを持て

「衰」…2020年(令和2年)で休刊

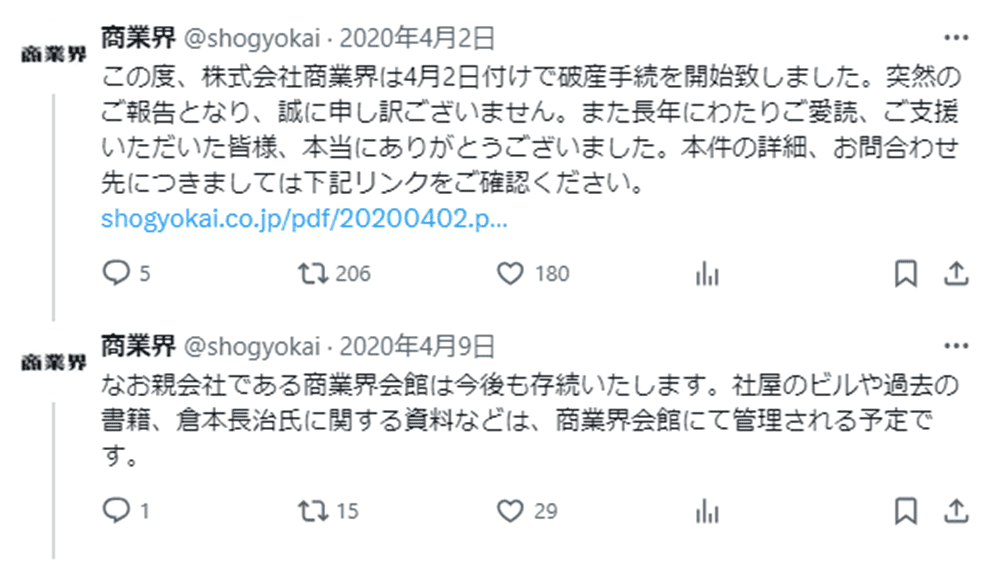

雑誌「商業界」の終焉は、あまりにも突然でした。時は2020年4月、世界が未曽有の感染症(新型コロナウイルス)の混乱に陥っていた過中の出来事です。

(クリックで拡大)

多くの読者や関係者が、いつも通り4月1日に発売された最新号を手に取っていたであろう、翌日の4月2日。公式 Twitter(現 X)上で「株式会社商業界」の破産手続き開始がアナウンスされました。理由は「業績の悪化等」が挙げられています。

(筆者所有物)

この突然の知らせには、当時の私自身もかなり驚いた事を覚えています。老舗雑誌である雑誌「商業界」は、2020年(令和2年)5月号にて休刊(事実上の廃刊)となりました。1948年(昭和23年)10月号の創刊から、通算903号でその幕を閉じる事になります。

そして、その精神を象徴する建物であった「商業界会館ビル」も、2023年(令和5年)の夏までに解体工事を完了しています 。かつて、この飯倉の地に商人の殿堂が存在したことを示すものは、もう何も残っていません 。

なんとも「耳の痛い」指摘

「商業界」の創刊から廃刊までの栄枯盛衰を、かんたんに振り返ってきました。70年以上におよぶ老舗雑誌だっただけに、この波紋は各所に広がります。

そして一月後の2020年5月には、信用調査会社の自社のニュースサイト記事で、以下のような総括が書かれました。

◆ 信用調査会社による総括

『70年以上続いた商業界の倉本長治氏が唱えた商人哲学「店は客のためにある」は、昭和から令和に代わっても無用ではないだろう。だが、商業界は受講者に経営ノウハウを講義しながら、皮肉にも自社の経営を立て直せなかった。

「商業界ゼミナール」を信奉する受講者は、合理的な経営戦略が趨勢の中で、『商売十訓』とともに今回の破産劇をどう受け止めるのだろう。』

出典:東京商工リサーチ(記事リンク, アーカイブ)

この赤線部分は、もうなんとも「耳の痛い」指摘ですが、同時に正論とも言えるはずです。「商業界」は経営指導の雑誌であったわけで、自ら倒産を招いてしまった事に関して、何も弁解する余地がありません。

… 昔から「医者の不養生」や「紺屋の白袴」といった諺もあります。専門家がなぜか自身の専門分野で失敗をしてしまう現象は、ある種のふへん的現象なのかも知れません。

しかしながら、この「耳の痛い」指摘に対して、私なりに持っていた違和感が1点あります。その点を、次の章で一緒に見て行きましょう。

※もちろん短絡的に、それが倒産の原因だ!とする意図ではありません。

「商業界の一ファン(完全部外者)」が抱いていた違和感

前述の商工リサーチさんの記事でも触れていましたが、そもそも出版業界の市場環境は、1996年のピーク時からなんと半減(2017年頃)していたそうですね。「商業界」は、厳しい外部環境に置かれていた事が分かります。

… マクロ的な見解や分析は関係者や専門家の方々に任せて、ここからは一ファン(部外者)の小さな感想です。先ず「商業界」をはじめとした中核事業(雑誌)の落ち込みから、上手く抜け出せなかった事は大変残念に思います。

雑誌が売れなくなったという事は、どこかで読者の求めと編集方針が乖離していったのでしょう。これは読者からの支持を集められなかったと、同義と言えるはずです。

さて、戦後の人類は、史上初めて「大量生産・大量消費」を経験する時代に至りました。その時代を享受している私たちは、以前の時代と比べ物にならないぐらいの、豊富な買物体験を持っています。

これは一見、大げさに感じられるかもしれません。しかし、見過ごすことのできない重要な点のはずです。

例えば、皆さんも百貨店や商業施設でエスカレーターに乗っていると、次のフロアに着く前に「自分に関係ありそうか?否か?」などなど、徐々に広がる光景から情報を無意識に判別しているはずです。現代の私たちには、いつの間にかそんな特殊(?)能力が備わっています。

自分の中の経験値を参照すれば、別に売場の隅々まで見なくても良いのです。「無視やスルー」と決めたらもう視覚や聴覚情報などは、ほとんど頭に入ってきません。人間の脳は、現代の広告や売り場などの「大量情報」にもしっかりと適応していました。

… と言うことは、老舗の雑誌「商業界」も同様だったはずです。いつの間にか読者(小売関係者やお店のオーナーや関係者)との間で、何かしらのスルーされる要因(ズレ)が、次第に広がってしまった結果だったように思えます。

なぜか?「アメリカの巨大 IT 企業(Google社や 現 Meta社など)」はスルー

雑誌「商業界」休刊に至るまでの数年間、実はずっと不思議に思っていた事があります。

表題にも付けましたが、なぜか雑誌「商業界」は Google社の各種サービス(広告やマップなど)や 現 Meta社の各種SNS(Facebook や Instagram)の巻頭特集を全く組まなかったという点ですね。

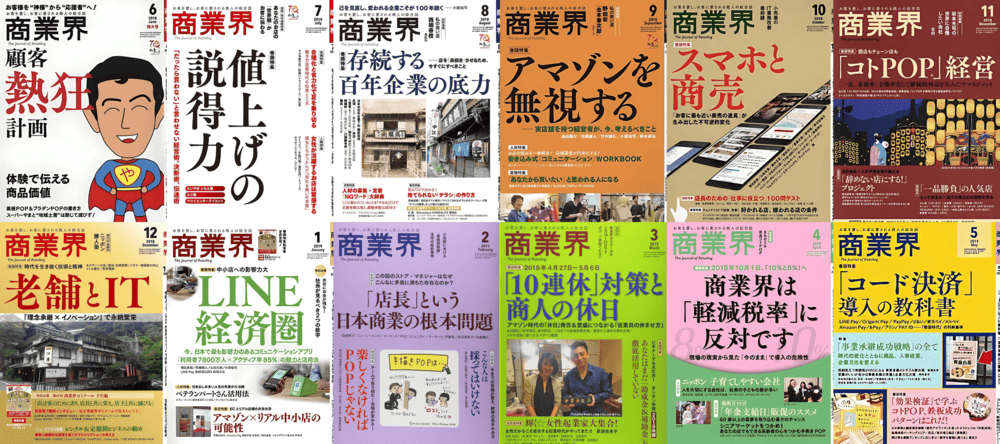

今回この記事を書くにあたり、休刊までの1年間(2019年6月号~2020年5月号)をさかのぼって表紙をタイル状に並べてみました。

… こうして一覧で見ても、やっぱり私の記憶違いでは無さそうです。

(画像出典:Amazon)

※クリックで拡大

デジタルツール関係だと「スマホ」の表記や端末の画像、そして「アマゾン(Amazon)」社の表記が散見されますね。

「商業界」は以前から流通・小売業からの視点で、「アマゾン(Amazon)」社を巨大な流通プラットフォームと捉えていたように思えます。同じ「アメリカの巨大 IT 企業」と言えばそうなんですが、Google社や 現 Meta社のような デジタルツールとは、明らかに別の物と見ていたと感じます。

… とはいえ、現在は2025年です。5年ほど前の状況は、ちょっと前後関係も不確かになりつつあります。ここで、「商業界」休刊までの10年の動向を、①~③の各動向と合わせて見てみましょう。

| 年 | ①日本国内の動向 | ②IT 業界の動向 | ③「商業界」の動向 |

|---|---|---|---|

| 2011年(平成23年) | 東日本大震災 | スマートフォン普及の兆し /「LINE」日本展開 | 前年に売上高がピーク時(1996年)の半減に |

| 2012年 | ショールーミング化の兆し | ||

| 2013年 | 「オムニチャネル」概念 | ||

| 2014年 | 消費税が8%へ | 「Google マイビジネス(現ビジネス プロフィール)」日本展開 | |

| 2015年 | Google 検索数がモバイル >PC へ | ||

| 2016年 | 「マイクロモーメント」概念 | ||

| 2017年 | 「インスタ映え」が流行語大賞に | 「商業界ONLINE」開設 | |

| 2018年(平成30年) | 決済サービス「PayPay」日本展開 | 創刊70周年 | |

| 2019年(令和元年) | 消費税が10%へ | ||

| 2020年 | 世界的パンデミック | ECやZOOMに注目が集まる | 雑誌「商業界」休刊 |

この動向をまとめながら思いましたが、2025年現在から見ると、2008年の iPhone(スマートフォン)日本展開と2022年の ChatGPT(生成 AI)発表の間の10年余りだったんですよね。この期間だけでも、②IT 業界の動向のスピード感がより一層際立ちます。

では、この①~③の動向を踏まえながら、更にもう1年前(2018年6月号~2019年5月号)の「商業界」を見てみましょう。

(画像出典:Amazon)

※クリックで拡大

休刊までの1年間(2019年6月号~2020年5月号)と比較すると、「スマホ」の表記や端末の画像、そして「アマゾン(Amazon)」社の表記は激減していますね。コミュニケーションツールの「LINE」は、この頃にはすっかり定番アプリとして定着していました。

決済サービスで現在定着したのは「PayPay」と言えるでしょう。この頃には数ある一社のサービスとして「コード決済」でくくられていました。

… もちろんこの年でも、Google社や 現 Meta社のような ITツールの記述は見当たりません。

(画像出典:Amazon)

※クリックで拡大

念のため、更にもう1年前(2017年6月号~2018年5月号)の「商業界」も確かめてみましょう。休刊の年からは2年前になりますが、「スマホ」も「アマゾン(Amazon)」社も全く見当たらなくなっていました。編集方針としてでしょうが、アナログ的なテーマで占められています。

(画像出典:商業界, アーカイブ)

他に2017年の「商業界」の動向としては、この年の10月16日に自社メディアの「商業界ONLINE」を開設しています。前述の記事によると「中核事業の月刊誌の落ち込みが激しく、不振の出版事業を補うため」と指摘がされていましたね。

「PC世代」の「静的データ・低容量(オールドサービス)」向け

私が言うまでもなく、雑誌「商業界」は流通・小売業向けの専門誌でした。読者は経営や現場のオペレーションに関わる方々なので、その属性は多岐に渡ったはずです。

現場のオペレーション的なアナログ的な施策(チラシや手書きPOPなど)は、特に大事にされていた印象があります。創刊の頃から十分な紙幅が割かれていたのは、70年の伝統とも言えるはずです。

… ここで、私が以前に何となく休刊した「商業界」のイメージと重なった図を共有いたします。

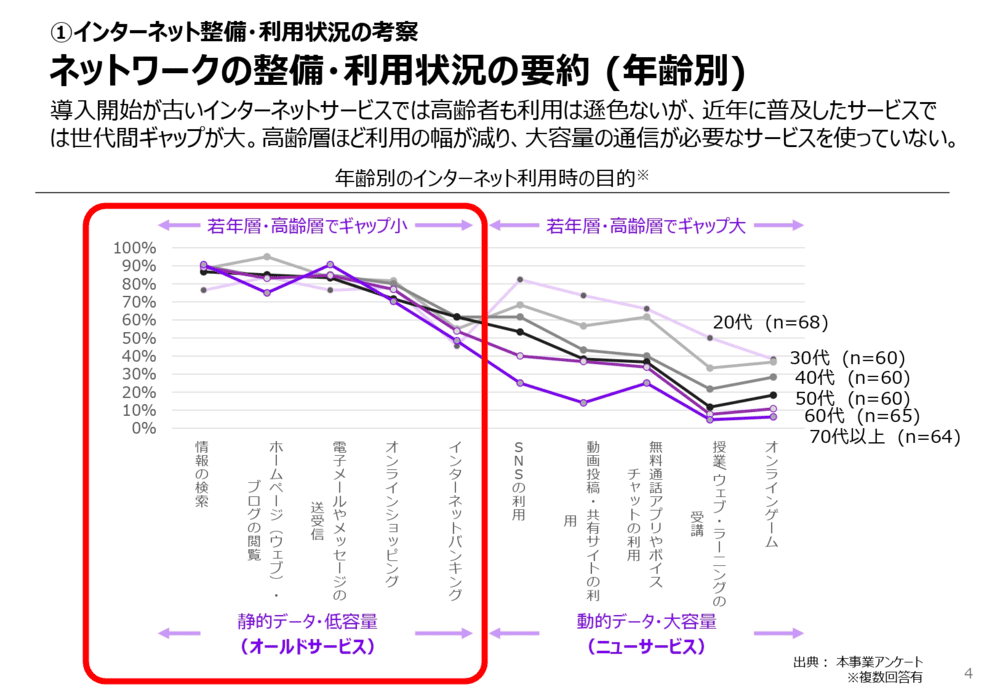

(赤線は筆者が追加, リンク)

※クリックで拡大

こちらは、毎年東京都さんが行っている「インターネット通信環境及びインターネット利用状況調査(委託:アクセンチュア)」というレポートからで、図は令和2年度からです。偶然ですが、ちょうど雑誌「商業界」が休刊した年に調査された「ネットワークの整備・利用状況の要約(年齢別)」というデータとなっています。

興味深いと思ったのは、私が赤枠で囲った箇所に「静的データ・低容量(オールドサービス)」とありますね。この辺りは高齢層の利用率が高く、私はざっくりと「PC世代イメージ」と括っても良いかと思いました。

向かって右側は「動的データ・大容量(ニューサービス)」とあり、高齢層の利用がガクッと落ちて若年層の利用の高さが伺えます。言うならば、「スマホ世代イメージ」として括れそうですね。

雑誌「商業界」の誌面は、この左側の「PC世代イメージ」が利用する「静的データ・低容量(オールドサービス)」と親和性が高かったように思います。

具体的なイメージとしては、2000年代に PCをビジネス用途で使ってきて、2010年代中盤には一般化したスマホはもちろん使用している。だけど、ちょっと手元の細かい操作がやり難いな… というビジネスパーソンの姿でしょうか。

今回の「ヤツの見解」まとめ

2008年の iPhone 日本展開からわずか数年で、IT業界の環境は凄まじいスピードで変容を続けていました。

当時の「商業界」誌面で記事の執筆者(各専門家やコンサルタントなど)が、Google社の各種サービスや現 Meta社の各種SNS(Facebook や Instagram)のサービスに全く触れなかったわけではありません。その点は公平を期すために、ここに記しておきます。

… とはいえ、その道の専門家やGoogle社・現 Meta社などの見解で、巻頭特集を組む事も無かったのも事実なんです。この点が、私がモヤモヤと抱き続けてきた違和感です。

私は完全に部外者なので、内部の(色々とあっただろうと推察される)諸事情の事はまったく分かりません。しかし、意図(何らかの方針)的にアメリカの巨大 IT 企業の Google社・や現 Meta社らをスルーしていたとしたら、大変に罪深い事だと思っています。

なぜかと言うと、「商業界」を信じてついて来てくれたお店が、十分な「スマホ対応」が知らされず&できなかった可能性があるからですね。そのお店のお客にとっても、不便や不満に繋がっていた可能性は大いにあったと考えます。

雑誌「商業界」の熱心な読者だったが、気が付いたら「店は客のためにある」から遠ざかっていた… としたらかなり心苦しい状態と言えるはずです。

読者層のメインが 「PC世代イメージ」だったからという見方もできます。しかし、PC やスマホでの「検索」は、当時すでにあらゆる世代で一般的に行われていました 。もちろん熱心な読者であれば、専門家によるブログ記事や SNS での発信も、当たり前のようにフォローしていたでしょう(「商業界」の各種 SNS アカウントをフォローしたように)。

チラシや手書きPOPの書き方は手厚く教えてくれるけど、「商業界」はインターネット広告やマップの設定は扱っていない。としたら、そのギャップを埋めるために、多くの読者は自らウェブや本屋さんなどを巡り、手探りで情報を集めていたはずです。

リアル店舗に寄り添う方針は良いのですが、今思うとちょっと偏り過ぎていたかも知れませんね。

… その様々な要因が重なった結果、読者の心の中に「コレジャナイ」という静かな、しかし決定的な感覚が生まれたと思われます。そして最終的には支持を集めることが、難しくなってしまったのでしょう。

(箱根町湯本の早雲寺内)

繰り返しになりますが、アレソレが原因だったと、後だしジャンケンで誰かを非難したい分けではありません。もう5年も経っているし、そんな事をしても仕方が無いことです。

今回の記事は、あくまで部外者である「商業界」ファンのメモ書きです。振り返りとして、ここに書き残しました。

追記:この記事をGoogle社の AI アシスタントツール「NotebookLM」に読み込ませて、概要解説の音声を生成しました。